許多人說,錢鐘書記憶力特強,過目不忘。他本人卻并不以為自己有那么“神”。他只是好讀書,肯下功夫,不僅讀,還做筆記;不僅讀一遍兩遍,還會讀三遍四遍,筆記上不斷地添補。所以他讀的書雖然很多,也不易遺忘。

巴金原名李堯棠,1904年出生于四川成都的一個世代官宦大家庭,從小家庭環(huán)境優(yōu)越,受到了良好的教育。1920年,考入成都外國語專科學校,直接攻讀英美原著,打下了很好的外語基礎。這期間,受五四運動影響,巴金閱讀了大量進步書刊。

“清明時節(jié)雨紛紛”,在我國流傳至今的八大傳統(tǒng)節(jié)日(春節(jié)、元宵、二月二、清明、端午、七夕、中秋、重陽)中,只有清明節(jié)兼具節(jié)日與節(jié)氣的雙重身份。

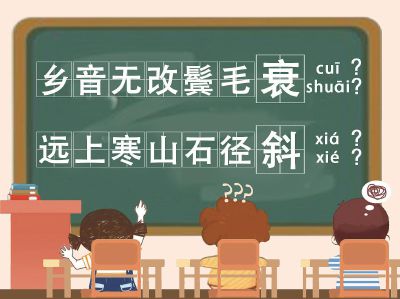

作為中華傳統(tǒng)文化的重要元素和載體,古詩詞的字音本身也具有情感和審美價值。古詩詞的字音被改動后,其意境和美感是否會被破壞,這是爭議最大的地方。

看慣了規(guī)矩整齊的印刷文字的讀者或許都有這樣的好奇,在成書之前,作家在稿紙上會留下怎樣的筆跡?是娟秀規(guī)矩的,還是潦草奔放的?是一氣呵成的,還是反復涂抹的?手稿中留下了哪些隱秘的痕跡和作家創(chuàng)作的心路歷程?手稿展為文學愛好者提供了一次近距離接觸作家筆跡的機會,揭開了一部作品最初形成時的神秘面紗。

曾經(jīng)“邊緣”“小眾”的詩歌,如今正不斷升溫——古典詩詞圖書、中外經(jīng)典詩歌集成出版市場熱門領域,各類詩歌節(jié)在中國多個城市陸續(xù)亮相,“睡前讀詩”“為你讀詩”等公眾號給詩歌傳播插上了互聯(lián)網(wǎng)的翅膀……

生活與文學好像是兩回事,是兩個面,但是在莫比烏斯環(huán)里會融為一體,變成一個你永遠跑不到盡頭的面,一種環(huán)繞和糾纏的無限。

在過去一年的文學創(chuàng)作中,堅守現(xiàn)實主義的主潮依然格外鮮明。無論是博大的現(xiàn)實,還是浩瀚的歷史,在文學的記憶中,都有著具體的情境、動人的細節(jié)、富有光彩的人物,揭示著社會歷史發(fā)展規(guī)律,有助于人們更好地認識生活、理解歷史,獲得重鑄精神的更大動力。

無論時代怎樣變,我覺得好的小說家依然會保留著自己最初的個性。一個沒有個性的小說家是不可能成為好小說家的。在小說里對錯誤的執(zhí)著追求,或許更能抵達現(xiàn)實的“真實”與“正確”。只有平庸的小說家才會主動放棄偏見,我喜歡那些對小說有偏見、身上有強烈個性的小說家。小說家的個性和小說的生命一定是同消亡、同泯滅的。