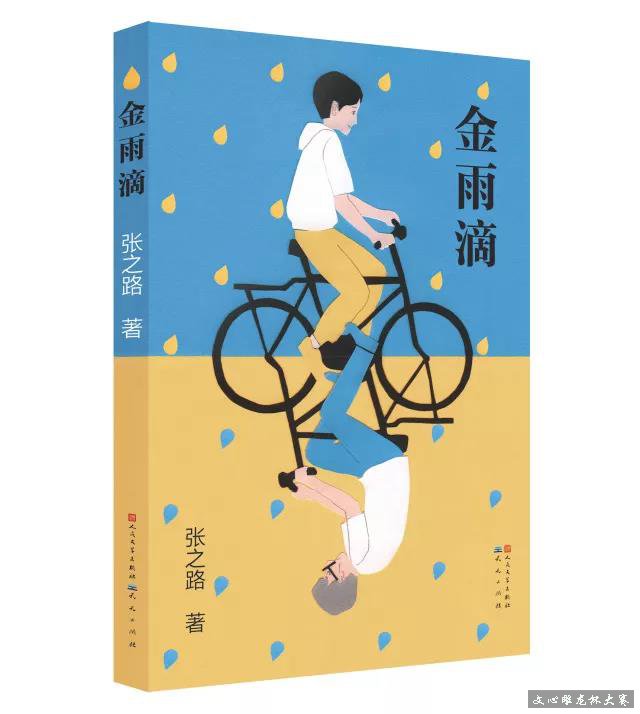

4月21日,“文心雕龍杯”全國校園文學藝術大賽評委會主席、著名兒童文學作家張之路《金雨滴》新書發布會”在京舉辦。張之路、李東華亮相活動現場,與北京二中分校的師生們分享成長路上的風和雨。

《金雨滴》是張之路的一部原創力作。故事由一輛鳳凰自行車引出一段少年往事,從而道出了一個關于友情、感恩與自我救贖的故事。張之路以犀利而精準的筆觸,描寫當下的社會、人心,鮮活而極具典型性。在這部幻想小說中,老張與自己的少年、青年和中年時光劈面相遇,其救贖的主題觀照了人性中復雜的一面,延續了張之路作品理性嚴謹的風格。

01

《金雨滴》的寫作緣起

李東華:我和《金雨滴》有很深淵源,可以說我是《金雨滴》的第一個責編。因為我在《人民文學》雜志社工作,經常向張之路老師約稿,我去年的時候給張老師打電話,問他有沒有新作,然后他說有一個,馬上就發來了。原來,因為當時共享單車剛剛出來,覺得很新奇,張老師立刻寫了一部跟自行車有關的小說,我也有一個疑問一直想問張老師,寫這部作品是因為您對自行車題材早有計劃,還是共享單車概念出來以后靈光一閃?

張之路:起意寫這本書,有兩個原因,一個是預告里面說的,“老張要給他的自行車搞一個告別儀式”,這是發生在我身上的一件真事,雖然我在家里并沒有搞過這個儀式,但是我在后記里寫到,在我50歲的時候,汽車興旺起來,自行車很少騎到,所以特別想給自行車搞一個告別儀式,因為自行車跟了我很多年,自行車和我之間發生了很多故事,見到自行車會想起很多東西,是一種懷舊,也是一種感恩,雖然它是一個物。

后來隨著時代變化,好像覺得一輛自行車沒什么大不了,但是在我心里還是不能忘記的“老朋友”,這個時候我想圍繞自行車寫一本書。我周邊人包括年齡大的、年齡小的都有自行車的濃烈情結,最早是政府推出的公租車,到后來發展到商業化的共享單車的時候,我覺得自行車這個題材表面上看起來很舊、很普通,但是所蘊含的歷史命運還是非常重要的一件事。

這里面有一個核就是“金雨滴”,來由是一件真事,我曾經去一個學校講座,老師都到了之后,從遠處領來一個孩子,步履蹣跚,一看就是有點疾病的孩子。我講課的時候想這個孩子怎么回事——我這個人對很多事情很有好奇心。講座完了以后,第一個走到孩子那問他有什么話想說,他說那么多人幫助過我,我沒有任何力量幫助別人,我希望天上能夠下雨,下金雨滴,落在大家的身上,代表我的感謝,就是我的愿望。當然大家知道這個愿望不可能實現的,但是人有了這樣感恩的心,有了這種愿望,在我們的心里,在冥冥之中是可以實現的,這是我寫小說的主要動力。

02

《金雨滴》中一些拷問心靈的情節

張之路:剛才和東華聊天,她問我書中一個情節,就是楊學志他爸爸自行車那件事情,我當時有些猶豫地說了,現在對這個話題依然有些糾結。

我的經歷是這樣,我以前是個物理老師,有一天校長突然找我,我就去了。辦公室里站著兩個人,他倆說你們班的一個學生偷了我們大院的東西,現在找不到他。校長說,你帶他們到他家去吧。我當時腦子里什么猶豫都沒有,就帶著他們兩個到了學志的家——這個同學的名字就叫“X學志”。當這個同學被他們從院里帶出來的時候,他看著我叫了一聲,張老師。那一刻,我永遠忘不了他的眼神,他對我是一種哀求、求助,因為他覺得只有張老師能幫他,可是就是張老師帶他們來的,所以他的眼神一直就在我的心里,我就覺得這件事我做的既對,也不對。

當我到了這個年齡,我突然感覺到,不管當時有多少理由可以讓我帶他去,但是最后那一幕我受不了,這就是我們活在這個世界上的豐富性和復雜性,也就是我們人性的復雜性。所以有的時候我經常開玩笑說,一個人什么時候最自由?當你沒有任何選擇的時候你是最自由的,當你有選擇的時候,你就會糾結,糾結的時候,你突然就會苦惱怎么辦。

李東華:剛才我問張老師說,“楊學志”是一個真人嗎?是完全虛構的還是確實有一個生活中的原形?當時張老師說,是有故事,但是我不能跟同學們講。剛才張老師說的,人在面對法律和人的情感的時候,要面臨一種兩難的選擇,雖然主人公知道,帶這些人去楊學志家是對的,但是面對楊學志的眼光,作為朋友的那樣一種于心不忍,那種內心的情感還是難以釋懷。他說這個目光一直在他心里,直到現在。張老師之前還擔心會誤導大家,不愿意講這個,覺得同學們會認為帶人去是不對的,但是我想現在的同學們都非常聰明,可能比我們懂的還多,所以我覺得不用害怕這個,相信大家面對問題會做出正確的抉擇。

03

網友們的提問

熱心網友:張老師,我小時候看過你的《霹靂貝貝》《瘋狂的兔子》《第三軍團》等等,我自己認為寫東西是現代人必備的生存技巧,您多年以來堅持文學創作,是否能向我們傳授幾點關于寫作方面的技巧?

張之路:我經常碰到這種情況,講了半天,家長突然問我,張老師,我們孩子作文老寫不好,怎么辦?這個問題太大了,因為作文寫好寫不好牽扯面太多了,如果非要說技巧,我簡單說一下我的體會。

有一件事我印象特別清楚,小學四年級的時候,我的作文水平在班上屬于中等偏上,當時我們是5分制,5分最好,我的作文水平經常在3分、4分之間晃蕩。有一天我的語文老師拿著作文進來,說今天我們講講張之路的作文。我心里非常慌,怕被批評,沒有想到他說,他的作文前部分和大家說差不多,很一般,但是結尾寫的很好,意味深長。結果把我的作文結尾念了一下,那天以后,我的作文雖然沒有飛快地提高,但是我對作文發生了興趣。

還有一個原因就是,我從小非常喜歡讀書。如果作文真有秘訣的話,第一是讀書,第二要練習。我的體會就是當你對于文學熟悉了以后,你的手下就會有一種運用自如的感覺,這個時候可能作文就會發生一個質變,從你一點一點好像在尋找作文的途徑、技巧,就變成了一個“隨心所欲”的狀態。我們在小學六年時間里,因為大家學習階段,你們不用太擔心,只要用心學習了,做到各方面文體都比較熟練了,將來你們會有一天從小蟲子變成蝴蝶。

李東華:張老師的寫作特別注重細節刻畫,文學主要就是看你的細節和別人的細節有什么不一樣,張老師下的工夫很不一般。《金雨滴》里面寫到自行車,就會覺得他好像就是收藏自行車的專家,或者他對自行車有很多研究。他每寫一個物品或細節,都會寫得非常真實、細致,并不是籠統的。有的時候我看我女兒的作文,她今年高三,就會很籠統,比如寫一個鞋子,或者寫一個人的形象,會用一些非常抽象的詞:這個孩子很漂亮,男孩很英俊什么的,但具有非常典型特征的,具有個人獨特個性的地方,卻沒有進行細致的描述。而張之路老師創作里面,每一部小說在這個方面都是非常突出的,所以他的書非常適合大家來看,作為一個范本來學習。

熱心網友:兩位老師都是兒童文學作家,據你們的觀察,現在孩子興趣愛好有什么變化,和80年代、90年代孩子相比有什么不同呢?這些變化對于你們的創作有沒有影響?

張之路:變化肯定是有的,比如很多人閱讀紙質書籍的時候,和手機上、閱讀器上獲得的東西,比例不般配。有一次我和同事聊天,我說中國人坐在地鐵里沒有看書的,都看著手機,看書的都是外國人。我的朋友說外國手機比我們落后,他沒有手機,他有手機會比我們看的還厲害。這也算是一個說法吧,這是閱讀里講的碎片式閱讀,我們對一個長文章,上千字,在手機上經常不想看了,希望趕快告訴我們講了什么。有的時候我覺得,同學們正在上學,要珍惜這個階段,老師不會說:同學們打開手機翻到什么地方,我們用的紙質東西還非常多。平常我們老說一句話,走的慢一點,等一等自己的靈魂,人生其實很短暫,在這個過程里什么是最主要的?是幸福,是家人、師生之間的情感,這是人生最主要的東西。所以紙質閱讀依然是我非常推崇的一件事情,它可以留住你的人生、留住你的情感,讓心靈安寧,心靈安寧了,人就會感覺到幸福。

李東華:可能每一代的父母和自己孩子之間都得面對代溝這個問題,我為了能夠看看你們這一代人想什么,我就求我女兒,可以和她來共享她的QQ空間,看一下你們都在聊什么,我經常看了以后,一頭霧水,因為里邊很多詞語,我也不懂,我只能上網查有些詞匯,比我當年學文言文還要難,學英文都沒有這么難,我女兒每次都用那種“蔑視”的眼光看著我,覺得我已經老古董了,已經OUT了。每次我跟她聊天,她都是采取一種包容的態度,很寬容地看著我,然后跟我聊天。

之前我到農村去,現在每個村里基本上國家都會設一個“農家書屋”,可以給村里的農民、孩子們來看書。我問他們,最喜歡看的一本書是什么?發現一本是《魯賓遜漂流記》,另外一本書是路遙的《平凡的世界》。一本寫于18世紀的小說,能穿越二百多年,打動我們21世紀的中國孩子的心;一本在改革開放初期的長篇小說,純粹寫農村的,可以打動我們很多都市里的孩子的心。我們可能一代一代人之間會有代溝,但是我們的心其實是互通的,我們可能對于生命中一些主要的共性問題,比如說我們那種對人生充滿對冒險的渴望、對探險的渴望,我們對于明天、未來的一種憧憬,以及我們對自己的意志和勇氣的向往,我覺得其實每代人之間都是一樣的,你們可能跟我們那個時候不太一樣,你們可能經常看手機或者什么,其實只是工具性的,我們在情感上,在心靈的精神深處,有很多我想是共通的,正是因為有這一點,我覺得成年人寫的東西才可能跟你們之間是可以產生這種共振的。如果不是這樣的話,可能是我們跟你們之間的這種隔膜,不是你們的問題,是我們的問題,是寫作者的問題,太偷懶了,對你們了解不夠,真正好作品沒有年齡限制。

熱心網友:請問兩位老師那些值得我們家長給孩子買的兒童期刊或者故事書?

李東華:我最近幾天研究了一下高考的語文命題,沒有辦法,作為高三的學生家長看了一下,剛剛出現了一模的作文題是什么?改革開放40年。當時一看,我就說這個讓社科院研究員答這個題目,未必能答好。說明什么?現在我們的考試對同學們閱讀廣度、深度要求越來越高。而張老師的精神是特別值得我們學習的,張老師特別善于關注一些新出現的事物,比如“乖馬時間”,關注的是量子糾纏的問題,而且寫的非常通俗易懂。包括《金雨滴》的自行車,他對新出現的新鮮事物的敏感度,反應都是非常迅速的。同學們可能也需要平時多看看報紙,我們現在各種事物層出不窮,多關心一下,不但對你們個人的自身修養有好處,可能對你們以后的高考,語文的考試,都會有非常大的一個作用,很現實的一個作用。

張之路:選書這個話題也是當下很糾結的一個話題,有一次我給同學們說完了以后,我提了一個問題,如果現在兩本書,一本書看完了特別感動,還有另外一本書非常神奇,只能選一本,你們怎么選?結果幾百個同學全選擇神奇,好像不期望感動,他們覺得感動太虛了,當然可能看到書的時候也會流淚、感動,但大家都選擇神奇。我說這個話的意思是,當下這個年齡非常喜歡新鮮的事物,沒有見過的,這是我們現在的年齡特點。這都是無可厚非的,也是一種非常珍貴的基因,我本人也喜歡神奇,但是同學們一定要注意到,在閱讀過程里,光靠神奇,不管人生境界還有作文水平,在具體一些,比如考大學,也不能光選擇神奇的書。

同學們讀什么,家長和老師甚至就是學校語文老師指導閱讀的,這本書你看過了,再推薦給他,所以在這一點上是責任重大,但是功德無量。因為我們如果天天看手機、看電視,電視里面推薦的書又少,各種信息又太多了。有的時候兩個概念同時存在在一本書上:又是好書,又是賣得好。還有同學們喜歡的和有利于你們健康成長的書,也是兩個概念,不是這個書我太喜歡了,我放不下,就一定是有利于健康成長的書,這句話我是從一個電視節目里得到醒悟的,大家雖然都是優秀的孩子,不會上網癮,但是中國很多青少年、同學沉浸其中,這對身心影響是很大的。

04

現場提問(部分)

二中同學:張老師,您好,我在讀《金雨滴》的時候,我發現一個小細節,就是它除了主人公老張,還有幾個其他的人物是春樹、夏雨、秋愁和冬梅,這么些一定別有深意的,表達什么情感?有什么意義?

張之路:寫作者要表達的東西和他表達的手段其實就是這個意思,我們平常總是說文章如果寫不好,肯定走不了太遠,也就是“言之無文,行而不遠”,“文”就是表達手段,手段和表達的思想感情兩點同等重要,表達的過程如果沒有意思,沒有文才,沒有吸引人的地方,就不是好文章。這兩種東西,不能光偏重哪一種,但是對于你們現在來講,可能這個表達方式是經常在訓練的。取名字的深意就是“春夏秋冬”,表明人生命運,人生從年輕到老的過程。

二中同學:張老師,您好,我想問一下,您在描寫時光自行車的地方,您的寫作手法和意義是什么?

張之路:因為我們現在寫東西的時候無意識當中回憶的東西寫的比較多,但是未來展望的東西比較難寫,你們上初一,你們對未來的想象,對于我來講寫那一段的時候就吃力。比如未來賣自行車的地方,拿自行車的地方是什么樣,像宇宙飛船嗎?現在新興的科學非常多,如何納入到我們的小學里面是要思索的,有一天當一個記者問,科學如何為課外閱讀文學助力的時候,我的想法恰恰相反,不但讓同學們做一個文學小少年,還要做科學小少年,因為科學是增加想象力和創造能力的一把金鑰匙。如果你對科學根本不顧及,就是作文寫的好,那樣想象力就會比較弱。

二中同學:看您的書很有感觸,雖然您用了很多手法,但是字字句句非常真實,我的生活經歷跟自行車有關,我上學生病的時候,那個時候自行車很少,我的同學借了三四輛自行車,帶著同學看我,同學的情誼這樣連在一起。您剛才有一個比喻,一個蟲子作繭變成蝴蝶的過程,我理解作繭是一個痛苦階段,就像閱讀和寫作,有時候會有一個走不過來的坎,對此您有什么建議?

張之路:這個問題不是一本書形成的過程,是人生成長過程當中,怎么把自己的文學修養鍛煉得比較好的過程,這個問題非常好,當然這個問題非常難,好像說如何把作文寫好的問題一樣。以前有一個高二學生問我一個問題,張老師,我的作文發表在我們的晚報上,我的班主任老師、語文老師給我不及格,你說這是怎么回事?當時他的老師就站在他的旁邊,我如果說你們老師水平不高,也不太妥當,于是我說太正常了,應試作文和平時寫文章不一樣,好的文章就是仁者見仁、智者見智,但可能不適合于考試中的應答,老師不能夠給這樣的文章給打滿分,他們會擔心你如果這么寫下去,高考的時候會一敗涂地。

剛才為什么說作繭化蝶的事情,我講的是頓悟過程,突然有一天我們寫作的過程里,覺得豁然開朗,便發生了質變,現在同學們在量變的過程里,有的人天分高一些,很快掌握了很多東西,而且他對社會事情也有靈感,結果發現了很多東西。今天我要說的最重點的就是同學們,你們要鍛煉你們那雙眼睛,我們總是說不是沒有美,而是缺少發現美的那雙眼睛,我進一步補充兩句話,實際上不是眼睛,是心靈。當你看到某件事情突然引起感覺,這是對你們寫作最重要的事情。